摘要:使用Citespace對比分析了2002至2014年間中外電子政務(wù)的研究熱點(diǎn)及其變化脈絡(luò)。從研究熱點(diǎn)看,政府門戶網(wǎng)站、信息技術(shù)與信息安全是國內(nèi)外共同關(guān)注的研究主題;國外還關(guān)注數(shù)字治理以及模型架構(gòu)的研究,而國內(nèi)還關(guān)注信息化建設(shè)和電子政務(wù)工程管理的研究。從研究熱點(diǎn)的變化脈絡(luò)看,國外經(jīng)歷了從研究政務(wù)問題向探索模型架構(gòu)的轉(zhuǎn)變,但缺乏對“范式”的思考;國內(nèi)經(jīng)歷了從關(guān)注工程問題向研究政務(wù)問題的轉(zhuǎn)變,但缺乏對“元問題”的探索。在上述發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,對未來國內(nèi)電子政務(wù)的研究內(nèi)容和研究方法進(jìn)行了展望,認(rèn)為構(gòu)建公共行政學(xué)視域下的電子政務(wù)理論和方法體系勢在必行。

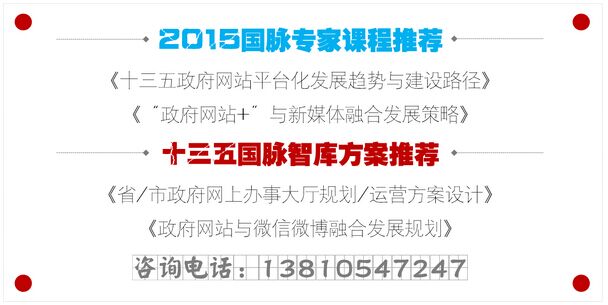

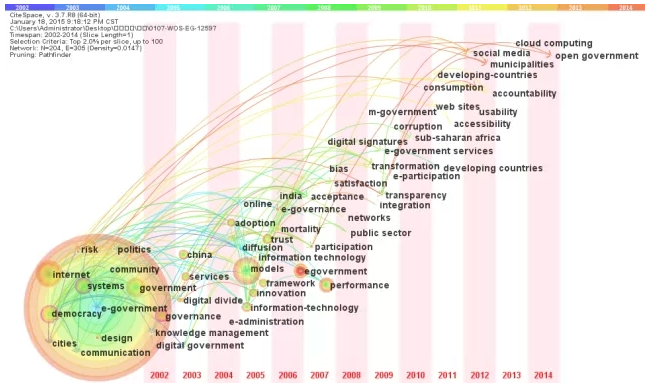

圖1CNKI(2002-2014)電子政務(wù)研究的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜

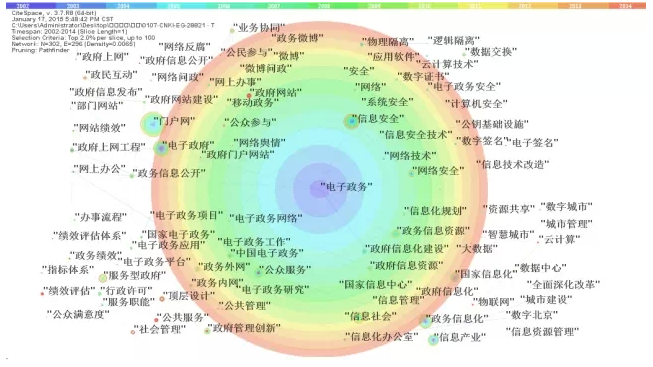

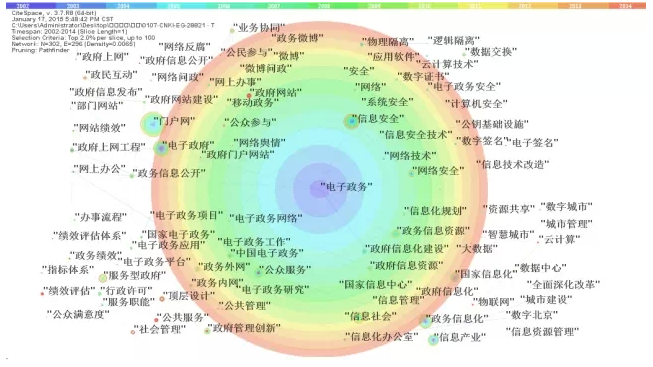

圖2Web of science(2002-2014)電子政務(wù)研究的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜

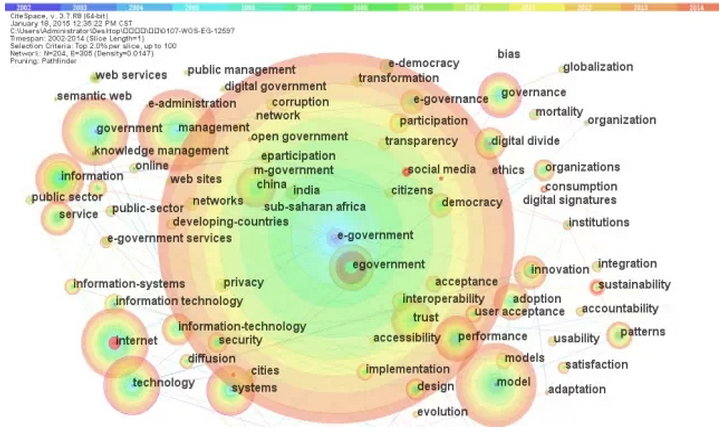

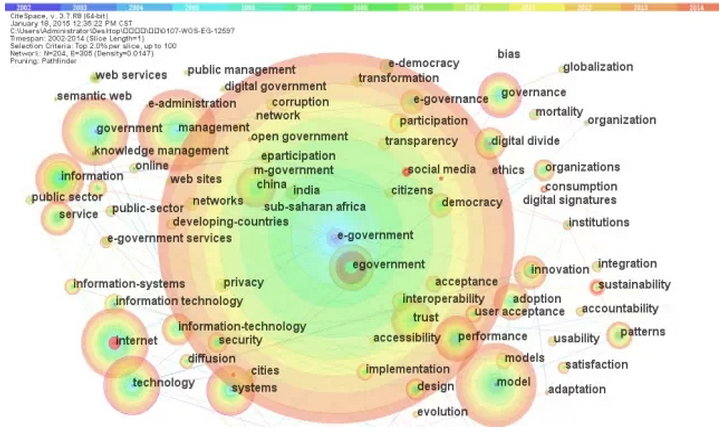

圖3CNKI(2002-2014)電子政務(wù)研究共詞的時區(qū)視圖

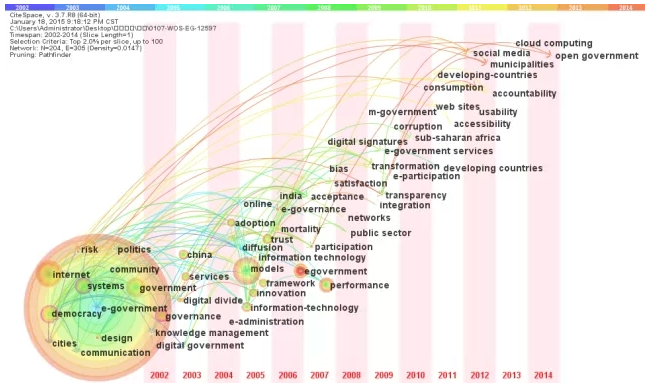

圖4Web of Science(2002-2014)電子政務(wù)研究共詞的時區(qū)視圖

責(zé)任編輯:admin

電子政務(wù)建設(shè)是近20年來的一種全球現(xiàn)象,進(jìn)入21世紀(jì),這一現(xiàn)象更加引人注目。[1]截至2011年,聯(lián)合國193個成員國無一例外地在建設(shè)電子政務(wù)。[2]雖然理論界尚未形成一個被普遍接受的電子政務(wù)定義,但這并不妨礙此領(lǐng)域研究的蓬勃發(fā)展。國際組織、政府機(jī)構(gòu)、科研院所以及從事信息通信技術(shù)服務(wù)的企業(yè)紛紛投身其中,公開發(fā)表的文獻(xiàn)汗牛充棟。中外電子政務(wù)的實(shí)踐探索與理論研究固然存在差異,可是電子政務(wù)“惠及所有人”的宗旨預(yù)示著中外電子政務(wù)不僅可以相互借鑒,而且具有共同的創(chuàng)新基礎(chǔ)。因此,全面把握、對比剖析中外電子政務(wù)的研究熱點(diǎn)及其發(fā)展脈絡(luò),對于促進(jìn)國內(nèi)的理論研究及實(shí)踐創(chuàng)新意義重大。

一、分析方法

?。ㄒ唬┓治龉ぞ呒胺治霾襟E

本文基于文獻(xiàn)計量學(xué)理論,針對具有時間、語義和結(jié)構(gòu)等多維度、半結(jié)構(gòu)化的海量文獻(xiàn)繪制共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜,使用的分析工具是Citespace。[3]這是一款用于分析并可視化科技文獻(xiàn)中出現(xiàn)的變化和趨勢的Java應(yīng)用程序,支持漸進(jìn)網(wǎng)絡(luò)分析。漸進(jìn)網(wǎng)絡(luò)分析定義了在連續(xù)的時間分片上的一系列單個網(wǎng)絡(luò)快照。它尤其關(guān)注在隨時間發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中扮演關(guān)鍵性角色的節(jié)點(diǎn),即知識轉(zhuǎn)折點(diǎn)的候選節(jié)點(diǎn)。[4]

具體的分析步驟如下:首先,確定知識領(lǐng)域。本文將知識領(lǐng)域定義為國內(nèi)外關(guān)于電子政務(wù)主題的期刊論文、會議論文及其引文,選擇上述文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞作為分析單元。其次,獲取知識領(lǐng)域的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。再次,確定分析單元之間的關(guān)系,計算節(jié)點(diǎn)相似度,構(gòu)建關(guān)系矩陣,并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理;在此基礎(chǔ)上,將關(guān)系矩陣轉(zhuǎn)換成知識圖譜,并進(jìn)行優(yōu)化。本文將標(biāo)準(zhǔn)化處理后的規(guī)范化文獻(xiàn)題錄載入Citespace軟件工具,設(shè)置時間切片參數(shù)為1,選取每個時間切片中被引次數(shù)最多的2%關(guān)鍵詞,選擇pathfinder算法,生成可視化的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜;中文文獻(xiàn)的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜選取節(jié)點(diǎn)204個,連線305條;外文文獻(xiàn)的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜選取節(jié)點(diǎn)302個,連線296條。最后,挖掘共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜,進(jìn)行關(guān)鍵詞共詞分析。共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜客觀、科學(xué)、形象地呈現(xiàn)了憑主觀經(jīng)驗(yàn)難以獲取的電子政務(wù)領(lǐng)域的總體圖景、親緣關(guān)系和演化規(guī)律等,同時關(guān)鍵詞是文獻(xiàn)內(nèi)容的縮影、學(xué)術(shù)觀點(diǎn)的凝練,展現(xiàn)了文獻(xiàn)作者的學(xué)術(shù)思想。本文的關(guān)鍵詞共詞分析主要用以揭示電子政務(wù)研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)主題及其發(fā)展脈絡(luò)。

?。ǘ┪墨I(xiàn)來源

本文分析的外文文獻(xiàn)來自Web of Science數(shù)據(jù)庫,中文文獻(xiàn)來自CNKI數(shù)據(jù)庫。

所有文獻(xiàn)的檢索時間跨度為2002年至2014年。選擇2014年作為比較分析的時間終點(diǎn),是因?yàn)楸狙芯康幕緯r間單位是年,而該年份是開展本研究之前最近的一個基本時間單位。選擇2002年作為比較分析的時間起點(diǎn),出于以下考慮:

客觀上,發(fā)表于2002年之后的文獻(xiàn)具備可比性。當(dāng)未設(shè)定時間參數(shù),僅按照關(guān)鍵詞分別檢索文獻(xiàn)數(shù)據(jù)并繪制逐年的關(guān)鍵詞共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜時,我們發(fā)現(xiàn):國外2002年之前的研究主題零散,并不構(gòu)成電子政務(wù)領(lǐng)域相對集中的研究熱點(diǎn);而國內(nèi)2001年之前的研究文獻(xiàn)寥寥無幾,2001年的428條文獻(xiàn)題錄中,絕大部分屬于新聞報道性文獻(xiàn)。故將2002作為比較研究的時間起點(diǎn)。

主觀上,我們認(rèn)為2002年對于中外電子政務(wù)研究而言,均是一個重要的時間節(jié)點(diǎn)。在中國,雖然在20世紀(jì)90年代初期黨中央、國務(wù)院已經(jīng)開始推動“三金工程”建設(shè),但是2002年國家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了《關(guān)于我國電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)意見》(中辦發(fā)〔2002〕17號),這是官方文件第一次使用“電子政務(wù)”這個語匯。由于中國社會科學(xué)研究的特有現(xiàn)象,2002年成為電子政務(wù)研究文獻(xiàn)總量曲線上的時間拐點(diǎn),此后公開發(fā)表的研究成果層出不窮。在國外,眾所周知1993年美國克林頓政府率先提出e-government并付諸于實(shí)施,但是其在全球普及是進(jìn)入21世紀(jì)之后的事情了。一個標(biāo)志性事件發(fā)生在2002年,聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)社會事務(wù)署聯(lián)合美國公共行政學(xué)會發(fā)布了第一本全球電子政務(wù)發(fā)展報告——《電子政務(wù)對標(biāo)分析:全球透視》(Benchmarking E-government: A Global Perspective)。

外文文獻(xiàn)的檢索條件是:TS=(“e–government”)OR TS=(“egovernment”)OR TS=(“electronic-government”)OR TS=(“digitalgovernment”);中文文獻(xiàn)的檢索條件為“主題=電子政務(wù)”,進(jìn)行“跨庫檢索”。共檢索到外文文獻(xiàn)題錄12597條,中文文獻(xiàn)題錄28821條,每條題錄包括作者、機(jī)構(gòu)、摘要、關(guān)鍵詞、發(fā)表年份、期(卷)及參考文獻(xiàn)等。數(shù)據(jù)檢索的操作日期為2015年1月7日。開展共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜分析之前,我們手動清洗了所有文獻(xiàn)題錄的數(shù)據(jù)噪音,主要是刪除泛義詞,以避免影響分析結(jié)果。

二、十余年間研究熱點(diǎn)的中外比較

(一)國內(nèi)研究熱點(diǎn)的特征

分析中文文獻(xiàn)的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜,國內(nèi)的研究也可大致劃分為四大主題(參見圖1),即圖1中右上角的信息技術(shù)與信息安全研究,右下角的信息化研究,左下角的電子政務(wù)工程管理研究,左上角的政府門戶網(wǎng)站研究??傮w上看,呈現(xiàn)出三個特征:

圖1CNKI(2002-2014)電子政務(wù)研究的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜

第一是國內(nèi)理論界從信息化建設(shè)的宏大視野下研究電子政務(wù)。細(xì)究其原因,大致是與中辦發(fā)〔2002〕17號文件中提出的“把電子政務(wù)建設(shè)作為今后一個時期我國信息化工作的重點(diǎn),政府先行,帶動國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展信息化”不無關(guān)系。立足學(xué)理,國內(nèi)有關(guān)政務(wù)信息化、政府信息化、電子政務(wù)的概念范疇始終模糊不清,甚至在國際話語體系下,中外之間在這些術(shù)語上產(chǎn)生了交流和理解的歧義。

第二是“信息中心”“信息化辦公室”“信息辦”等作為高頻詞在多數(shù)年份中出現(xiàn),這是一個有中國特色的電子政務(wù)建設(shè)乃至信息化建設(shè)的組織建構(gòu)問題,與國外普遍實(shí)施的CIO(ChiefInformation Officer)制度存在差異。樂觀地看,國內(nèi)理論界意識到組織是電子政務(wù)發(fā)展中重要的影響因素,如何建構(gòu)即考慮歷史軌跡又綜合現(xiàn)實(shí)需求的中國推進(jìn)電子政務(wù)的組織體系,是個普遍關(guān)注的研究熱點(diǎn)。

第三是國內(nèi)的理論研究追逐業(yè)界、政界的概念熱點(diǎn),“數(shù)字證書”“內(nèi)網(wǎng)”“外網(wǎng)”“物聯(lián)網(wǎng)”“云計算”“服務(wù)型政府”“信息公開”“網(wǎng)絡(luò)輿情”“網(wǎng)絡(luò)反腐”等高頻詞的先后出現(xiàn)均能佐證。一方面,這是理論實(shí)踐相結(jié)合的喜象;另一方面,這說明對于電子政務(wù)建設(shè)領(lǐng)域的基本問題,例如用戶需求、信息能力等缺乏長期持續(xù)的跟蹤研究。

?。ǘ﹪庋芯繜狳c(diǎn)的特征

分析外文文獻(xiàn)的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜,國外的研究大致可以劃分為四大主題(參見圖2),分別為右上角的數(shù)字治理研究,右下角的模型架構(gòu)研究,左下角的信息技術(shù)及信息安全研究,左上角的政府門戶網(wǎng)站研究??傮w上看,呈現(xiàn)出三個特征:

圖2Web of science(2002-2014)電子政務(wù)研究的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜

第一是國外的理論界更加關(guān)心作為一種新的社會治理方式視角下的電子政務(wù)研究,關(guān)注電子政務(wù)對民主(democracy)、參與(participation)、歧視(bias)、倫理(ethics),對社區(qū)(community)、組織(organization)的影響。值得一提的是,經(jīng)濟(jì)學(xué)的術(shù)語——消費(fèi)(consumption)也被用于研究電子政務(wù)問題,這在某種程度上說明,國外電子政務(wù)研究的方法論是基于政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的。

第二是圖中的右下角“模型”(model)、“架構(gòu)”(framework)等是高頻詞,這說明國外的理論界更加重視電子政務(wù)的基礎(chǔ)理論和方法論的研究。他們習(xí)慣從政府門戶網(wǎng)站可用性、政務(wù)流程整合度、公民信任等視角建構(gòu)電子政務(wù)的發(fā)展演化模型;立足政府“績效”(performance)等視角開展電子政務(wù)建設(shè)的頂層設(shè)計,美國實(shí)施的“聯(lián)邦政府組織架構(gòu)”(FederalEnterprise Architecture,F(xiàn)EA)及2007年的修訂版,韓國、新加坡、澳大利亞等國實(shí)施的“組織架構(gòu)”(EnterpriseArchitecture,EA)均設(shè)計了包括政府部門的數(shù)據(jù)、技術(shù)和服務(wù)等參考模型用以引導(dǎo)電子政務(wù)實(shí)踐,這些均是理論成果在實(shí)踐中的最佳演繹。

第三是圖中“用戶接受”(user acceptance)等是高頻詞,這說明國外的理論界更加重視用戶體驗(yàn)研究。其中,基于理性行為理論(Theory of Reasoned Action)、計劃行為理論(Theoryof Planned Behavior)、技術(shù)接受模型(TechnologyAcceptance Model)以及社會認(rèn)知理論(SocialCognitive Theory)廣泛開展的在線公共服務(wù)接受度的理論和實(shí)證研究是其中最典型的代表。

?。ㄈ┲型夤餐P(guān)注的研究熱點(diǎn)比對

當(dāng)我們對比國內(nèi)外共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜時發(fā)現(xiàn),政府門戶網(wǎng)站、信息技術(shù)及信息安全是中外共同關(guān)注的研究主題。但如果進(jìn)一步查證其中的關(guān)鍵詞頻次,還能發(fā)現(xiàn)在同一研究主題下,國內(nèi)外的研究視角存在明顯差異。

政府門戶網(wǎng)站作為一個永不關(guān)閉的“政府窗口”,自然成為國內(nèi)外共同關(guān)注的熱點(diǎn)主題。與國內(nèi)的研究一樣,信息公開(國外共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜中的關(guān)鍵詞open government)、在線服務(wù)(國外共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜中的關(guān)鍵詞e-government services,e-administration)、政民互動(國外共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜中的關(guān)鍵詞e-participation)也是國外給政府門戶網(wǎng)站的功能定位。然而,國外研究多側(cè)重研究如何改善基于門戶網(wǎng)站的公共服務(wù),并且尤其關(guān)注中國(China)、印度(India)、撒哈拉以南的非洲(Sub-Saharan Africa)的實(shí)踐;國內(nèi)研究則集中于如何開展政府上網(wǎng)和業(yè)務(wù)協(xié)同等建設(shè)。

國外政府門戶網(wǎng)站主題下有兩個議題值得我們關(guān)注。一個議題是政府門戶網(wǎng)站的可接入性研究,在有些文獻(xiàn)中也被稱為是可訪問性研究。由于電子政務(wù)具有技術(shù)屬性,其技術(shù)的友好、簡易和便捷等因素往往影響基于門戶網(wǎng)站的信息公開、在線服務(wù)和公共參與的可接入性,同時通過不同用戶群的訪問行為特征的跟蹤分析能獲取用戶對門戶網(wǎng)站的真實(shí)評價,故此這是一個具有科學(xué)價值的研究議題。當(dāng)然,更深層次的可接入性問題是數(shù)字鴻溝問題,本質(zhì)上這是互聯(lián)網(wǎng)接入公平和信息能力教育公平的難題。另一個議題是基于門戶網(wǎng)站的在線公共服務(wù)的優(yōu)先順序問題。門戶網(wǎng)站的空間資源是有限的,那么如何對已經(jīng)存在的在線公共服務(wù)“做減法”、如何安排在線公共服務(wù)的優(yōu)先級成為關(guān)鍵。立足于供給或是立足于需求,往往會產(chǎn)生公共服務(wù)優(yōu)先順序的巨大反差。同時,對于不同用戶群而言,公共服務(wù)需求的優(yōu)先級大相徑庭。這些因素均導(dǎo)致這是一個具有公共行政屬性的難點(diǎn)議題。

信息技術(shù)及信息安全是另一個國內(nèi)外共同關(guān)注的熱點(diǎn)主題。但是國外學(xué)者從技術(shù)史等角度研究信息技術(shù)對政府變革乃至公共行政的深遠(yuǎn)影響。國內(nèi)的技術(shù)研究多是停留在應(yīng)用層面,關(guān)注對各種解決方案的討論。信息安全是始終困擾著國內(nèi)外的理論家和實(shí)踐者的議題。雖然信息安全已經(jīng)不是新問題,然而如今,信息安全已經(jīng)上升到與政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、軍事安全、科技安全、社會安全并列的國家安全的戰(zhàn)略高度。國內(nèi)現(xiàn)有研究沿著“數(shù)字證書”、“隔離”等關(guān)鍵詞展開,然而信息安全問題不僅是個技術(shù)問題,它是一個管理問題,更是一個制度問題。在國外的共詞網(wǎng)絡(luò)圖譜中,安全(“security”)是相對獨(dú)立的研究議題,表現(xiàn)為共引線非常少。

三、中外研究熱點(diǎn)的變化脈絡(luò)分析

?。ㄒ唬﹪鴥?nèi):從關(guān)注工程問題向研究政務(wù)問題轉(zhuǎn)變

分析國內(nèi)共詞時間分布圖(參見圖3)發(fā)現(xiàn),國內(nèi)電子政務(wù)研究在2004年出現(xiàn)一次變化,即從關(guān)注工程問題向研究政務(wù)問題轉(zhuǎn)變。此前,“政府上網(wǎng)工程”“政府信息化建設(shè)”“辦公自動化”“基礎(chǔ)設(shè)施”“門戶網(wǎng)”始終是共引率高的關(guān)鍵詞。之后,“行政許可”“社會管理”“服務(wù)型政府”“公眾滿意度”“公共服務(wù)”“公眾參與”“公共管理”等公共行政術(shù)語開始進(jìn)入視野。而2012年似乎蘊(yùn)含著新的變化跡象,在這一年中“智慧城市”“電子治理”等更寬范疇的關(guān)鍵詞開始出現(xiàn)。但需要說明的是,這是否構(gòu)成新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)尚需未來文獻(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步檢驗(yàn)。

圖3CNKI(2002-2014)電子政務(wù)研究共詞的時區(qū)視圖

這種變化表明,工程思維、技術(shù)論者在中國電子政務(wù)研究的早期占據(jù)壟斷地位,這是“重電子、輕政務(wù)”的實(shí)踐誤區(qū)在理論研究領(lǐng)域的映射。而隨著研究者對實(shí)踐困境的反思,逐步開始從政務(wù)問題切入尋求路徑突破。很顯然,實(shí)踐中的電子政務(wù)并非是一個由政府門戶、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)等所構(gòu)成的技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)。事實(shí)上,政府門戶網(wǎng)站所體現(xiàn)的政府對整個社會信息需求的導(dǎo)向作用,早已經(jīng)超出了政府部門的邊界;業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為政府決策的信息支持系統(tǒng),使政府間跨部門協(xié)作成為電子政務(wù)的核心組成部分,部門間的界限日益模糊;政務(wù)網(wǎng)絡(luò)作為保持政務(wù)高效安全運(yùn)行和廣泛覆蓋的基礎(chǔ),其自然必須符合成本收益的原則,保證行政效率隨著技術(shù)進(jìn)步和公務(wù)員的技能提高而上升。實(shí)踐中的電子政務(wù)接受的是政府改革的核心理念,包括擴(kuò)大民主參與、改善政府服務(wù)、強(qiáng)化績效考核、規(guī)范政府活動,等等。故此,這種變化表明研究熱點(diǎn)回歸到電子政務(wù)實(shí)踐的本質(zhì)上,這是令人欣喜的變化。

但是我們也發(fā)現(xiàn),無論是關(guān)注工程問題,還是研究政務(wù)問題,均缺乏對“元問題”的探索。現(xiàn)有研究成果普遍停留在對實(shí)踐現(xiàn)象的分析與解讀、梳理與歸納上。投身于電子政務(wù)實(shí)踐去觀察、解剖現(xiàn)象固然重要,但電子政務(wù)研究更需要的是從中提煉出真正的科學(xué)問題,在此基礎(chǔ)上解決問題、建構(gòu)理論。元問題的探索必須引起各界的足夠重視,這里所指的元問題包括有關(guān)電子政務(wù)本質(zhì)屬性的本體論問題,有關(guān)電子政務(wù)的知識來源、產(chǎn)生機(jī)制和知識結(jié)構(gòu)的認(rèn)識論問題,以及有關(guān)對電子政務(wù)理論的可靠性和有效性進(jìn)行檢驗(yàn)并將其應(yīng)用于實(shí)踐的方法論問題。例如:電子政務(wù)的本質(zhì)屬性是什么?電子政務(wù)是技術(shù)、科學(xué),還是行政、藝術(shù)?電子政務(wù)是一種公共行政的新范式?電子政務(wù)研究是經(jīng)驗(yàn)性的,還是規(guī)范性的?電子政務(wù)研究是理論研究,還是應(yīng)用研究?電子政務(wù)的理論基礎(chǔ)是什么?理論邊界是什么?電子政務(wù)理論是具有普遍適應(yīng)性的,還是建立在國別差異基礎(chǔ)上的?電子政務(wù)的知識結(jié)構(gòu)是什么?建立電子政務(wù)知識體系的方法是什么?從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)到抽象理論的邏輯過程是什么?如何檢驗(yàn)理論?如何應(yīng)用理論指導(dǎo)實(shí)踐?當(dāng)然,元問題也許沒有最后的統(tǒng)一結(jié)論,恰恰是思想爭鳴能夠破除迷信權(quán)威的心理慣性,促使我們認(rèn)識到自己的局限性。同時,元問題也并不可能在短期內(nèi)依靠幾篇重量級論文的面世就能得以解決,它需要一代又一代的電子政務(wù)學(xué)者前赴后繼地反思,恰恰是這一反思的過程,推動著電子政務(wù)的繼續(xù)前行。

?。ǘ﹪猓簭难芯空?wù)問題向探索模型架構(gòu)轉(zhuǎn)變

分析國外共詞時間分布圖(參見圖4)發(fā)現(xiàn),國外電子政務(wù)研究在2005年出現(xiàn)一次變化,即從研究政務(wù)問題向探索模型架構(gòu)轉(zhuǎn)變。此前,“治理”(governance)、“民主”(democracy)等是共引率高的關(guān)鍵詞。2005年“模型”(model)、“架構(gòu)”(framework)出現(xiàn)后,“信任”(trust)、“采納”(adoption)、“接受”(acceptance)、“滿意”(satisfaction)、“可訪問性”(accessibility)、“可用性”(usability)等成為模型架構(gòu)探索中共引率高的關(guān)鍵詞。甚至有學(xué)者指出,電子政務(wù)仍是“設(shè)計的十年”。[5]

圖4Web of Science(2002-2014)電子政務(wù)研究共詞的時區(qū)視圖

這種變化說明,電子政務(wù)不僅僅在執(zhí)行公共服務(wù)上具備先進(jìn)性,而且在派生更好的公共服務(wù)方面具有可能性。政府信息和公共服務(wù)可以伴隨著技術(shù)手段在政府部門之間,政府與公民、法人和社會組織之間隨需而動,信息通信技術(shù)變遷同時推動了組織變遷和公民社會變遷,并共同導(dǎo)致公共部門的重新整合以及基于需求的整體主義(needs-basedholism),孕育和催生了聯(lián)合政府(joined-upgovernment)、整體政府(thewhole-of-government)和聯(lián)合治理(joined-upgovernance)。一些學(xué)者認(rèn)為,“公共管理運(yùn)動已經(jīng)死亡,而電子政務(wù)倡導(dǎo)的數(shù)字化時代的治理將基業(yè)常青”[6]。

與國內(nèi)關(guān)注應(yīng)用研究相比,國外更側(cè)重理論探索。但是我們也發(fā)現(xiàn),無論是研究模型建構(gòu),還是研究框架設(shè)計,均缺乏對“范式”的思考。“電子政務(wù)是否取代或超越了其他公共行政改革的實(shí)踐”是一個難題。要解決這一難題,需要回到庫恩的范式論立場。庫恩認(rèn)為,范式轉(zhuǎn)換必須滿足兩個非常重要的條件:“一是,新的候選范式必須看似能夠解決一些廣為人知的未解決的和通常被認(rèn)為不能以其他方式解決的問題。二是,新范式必須承諾保留相當(dāng)大的通過舊范式所獲取的解決具體問題的能力。”如果我們認(rèn)同電子政務(wù)所倡導(dǎo)的信息社會治理已經(jīng)來臨,那么這是否意味著一種新的公共行政范式的出現(xiàn)?或者僅僅是“新瓶裝舊酒”,作為20世紀(jì)80年代興起的新公共管理改革的組成部分。無論最終的結(jié)論是什么,如果不立足范式的立場,我們研究電子政務(wù)仍然會處于“萬花筒”的狀態(tài),或者說如同“盲人摸象”一樣,彼此之間沒有任何公認(rèn)的假設(shè)和定義、可通約的概念和邏輯,更無法達(dá)成共識的分析框架和政策建議,總是不斷地忙于修補(bǔ)自身的缺陷和應(yīng)對來自不同學(xué)科的攻擊和指責(zé)之中,處于一種“死馬當(dāng)作活馬醫(yī)”的狀態(tài)。

四、對中國電子政務(wù)研究的反思

文獻(xiàn)計量學(xué)方法幫助我們客觀、全面把握了中外電子政務(wù)研究的主題脈絡(luò)及其變化規(guī)律,數(shù)據(jù)分析呈現(xiàn)出的歷史迫使我們思考電子政務(wù)研究的未來進(jìn)路。

?。ㄒ唬┊?dāng)我們研究電子政務(wù)的時候,我們在研究什么?

構(gòu)建公共行政學(xué)科視域下的電子政務(wù)理論體系勢在必行,這對于處在加速轉(zhuǎn)型期的中國行政改革更具有特殊的現(xiàn)實(shí)意義。長期以來,從事電子政務(wù)研究的人員普遍存在身份認(rèn)同的困境,缺少與人文社會研究主流學(xué)科話語之間的溝通平臺。梳理本文用于計量分析的所有文獻(xiàn),它們首發(fā)在政治學(xué)、管理學(xué)、社會學(xué)、法學(xué)、傳播學(xué)、圖書情報與文獻(xiàn)學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域的核心期刊及重要會議上,就像是散落在干草堆里的繡花針。細(xì)察國家社科基金歷年的項目指南,也不難發(fā)現(xiàn)同樣的結(jié)論,電子政務(wù)的相關(guān)研究議題同樣零星出現(xiàn)在各學(xué)科目錄下。再觀研究人員的機(jī)構(gòu)歸屬,他們有的屬于信息管理學(xué)院,有的屬于信息中心,有的屬于管理學(xué)院,有的屬于行政學(xué)院,有的屬于文法學(xué)院,有的屬于政府管理學(xué)院,有的屬于商學(xué)院,有的屬于政治與公共管理學(xué)院,有的屬于經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,電子政務(wù)的研究人員普遍存在著“身份危機(jī)”。樂觀地看,這有利于電子政務(wù)的跨學(xué)科交叉創(chuàng)新,但長遠(yuǎn)地看,這不利于電子政務(wù)規(guī)范化理論體系的開創(chuàng)。

電子政務(wù)不是一個技術(shù)問題,也不完全是一個信息系統(tǒng)工程問題,本質(zhì)上看,電子政務(wù)完全是政府組織的公共行政問題,就正如經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織所強(qiáng)調(diào)的那樣[7],信息通信技術(shù)作用的充分發(fā)揮要求適當(dāng)增加“引致性投資”(inducedinvestment),比如適當(dāng)?shù)膽?yīng)用技能和組織變遷、新戰(zhàn)略、新的流程和新的組織結(jié)構(gòu),甚至是新的組織文化。電子政務(wù)是具有極強(qiáng)實(shí)踐性的領(lǐng)域,推行電子政務(wù)最初表現(xiàn)為政府的效率和效能,但是,隨著電子政務(wù)的運(yùn)行和發(fā)展,電子政務(wù)就逐步必須表現(xiàn)為,通過法定程序,以公民服務(wù)為宗旨,更好地體現(xiàn)公民意志,優(yōu)化政府的公共服務(wù)職能,切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)型政府的責(zé)任。[8]從這個意義上看,必需構(gòu)建公共行政學(xué)科視域下的電子政務(wù)理論規(guī)范化體系指導(dǎo)電子政務(wù)實(shí)踐,必須警惕工程思維、技術(shù)主義甚囂塵上的傾向誤導(dǎo)電子政務(wù)實(shí)踐。

每個國家置身于獨(dú)特的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會環(huán)境之中,每個國家的政府根據(jù)迥異的歷史觀、價值觀制定發(fā)展的路線圖,具有悠久歷史和現(xiàn)代氣息的中國也不例外。對于處在加速轉(zhuǎn)型期的中國行政改革而言,一方面,由于信息通信技術(shù)具有“供給創(chuàng)造需求”的能力,加之其滲透到經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的廣泛應(yīng)用成為一種廣義的資源配置方式,這種資源配置方式所面臨的需求是一個無窮集;另一方面,基于網(wǎng)絡(luò)的政府治理制度,帶給政府質(zhì)的變化,這就是公共產(chǎn)出的邊際成本遞減,這給我們帶來傳統(tǒng)制度、理論和政策無法解釋的難題。

當(dāng)我們將推行電子政務(wù)解讀為“政府部門自覺適應(yīng)信息通信技術(shù)變革實(shí)現(xiàn)行政管理創(chuàng)新的過程”時,電子政務(wù)理論工作者不僅需要研究如何將信息通信技術(shù)應(yīng)用于政府和公共事務(wù)中處理問題,更重要的是要研究政府如何建立適應(yīng)信息社會需要的新的政府治理模式。相應(yīng)地,公共行政學(xué)科視域下的電子政務(wù)理論體系必須回答信息社會中政府邊界、政府結(jié)構(gòu)、政府運(yùn)行機(jī)制以及政府公共關(guān)系等系列基本問題。

互聯(lián)網(wǎng)Web3.0時代的電子政務(wù),被稱為是“漫無邊際的網(wǎng)絡(luò)”(endlesswire)。誠然,電子政務(wù)不能等同于技術(shù)和行政的簡單疊加,但是技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展和普及應(yīng)用的確正在對電子政務(wù)的應(yīng)用實(shí)踐及理論研究的未來走向產(chǎn)生著重要影響。敏銳地感知技術(shù)創(chuàng)新對公共行政的影響,是從事電子政務(wù)研究的學(xué)者的必修課。在快速發(fā)展的信息通信技術(shù)面前,電子政務(wù)正處于不斷發(fā)展變化之中,要推動其實(shí)踐發(fā)展,我們會面臨一些現(xiàn)實(shí)難題。例如,政府部門在推進(jìn)以公共服務(wù)為中心的電子政務(wù)建設(shè)過程中是否會導(dǎo)致出現(xiàn)信息分化?如何妥善解決行政機(jī)關(guān)之間的相互推諉和“免費(fèi)搭車者”(freerider)行為?國際社會倡導(dǎo)的“電子包容”(e-inclusion)、“電子治理”(e-governance)是否將成為中國地方政府面向公共服務(wù)電子政務(wù)建設(shè)的方向?大數(shù)據(jù)時代的到來將導(dǎo)致什么樣的制度變遷?

(二)當(dāng)我們研究電子政務(wù)的時候,我們?nèi)绾窝芯浚?/strong>

俗話說,工欲善其事,必先利其器。研究電子政務(wù)必須采用科學(xué)研究方法,從定性研究走向定性研究與定量研究相結(jié)合,從描述性研究走向探索性研究、描述性研究和解釋性研究相結(jié)合,從實(shí)證研究走向?qū)嵶C研究與規(guī)范研究相結(jié)合。在考察國外文獻(xiàn)普遍所采用研究方法的基礎(chǔ)上,我們強(qiáng)調(diào)三種方法:

一是進(jìn)行結(jié)構(gòu)歸納。我們可以借鑒在數(shù)理邏輯、計算機(jī)科學(xué)常用的數(shù)學(xué)歸納法,對已經(jīng)呈現(xiàn)的在線公共服務(wù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)歸納。從數(shù)理邏輯的角度看,結(jié)構(gòu)歸納法等價于良序定理,它可以界定公共服務(wù)的集合以及它們的子集。以在線公共服務(wù)為例,用戶瀏覽、點(diǎn)擊和頁面訪問量以及下載的統(tǒng)計,可以清晰地反映公民的需要偏好,從而界定在線公共服務(wù)的最佳分布和結(jié)構(gòu),確定在線公共服務(wù)的優(yōu)先次序。并且,可以根據(jù)在線公共服務(wù)最佳的成本收益比,形成在線公共服務(wù)體系目錄,評價在線公共服務(wù)的績效,甚至可以確定哪些公共服務(wù)可以社會化。

二是開展情景分析。情景分析是社會科學(xué)研究中用于彌補(bǔ)專家估價缺陷的常用方法。以在線公共服務(wù)為例,針對中國已經(jīng)出現(xiàn)的在線公共服務(wù),截取在線公共服務(wù)的用戶界面相關(guān)數(shù)據(jù)(橫截面數(shù)據(jù)),比如界面設(shè)計、導(dǎo)航、查詢和檢索、信息質(zhì)量和數(shù)量等;并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬分析;再將模擬分析的結(jié)果與現(xiàn)實(shí)的抽樣調(diào)查結(jié)果進(jìn)行對比,篩選哪些在線公共服務(wù)是社會需要的公共服務(wù);在此基礎(chǔ)上,提出在線公共服務(wù)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的階段性目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)可能性。而從當(dāng)前國情看,行政許可和行政審批、市場監(jiān)管、公共事業(yè)定價、城市開發(fā)和社區(qū)管理、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)社會正義和體現(xiàn)社會生活質(zhì)量的公共服務(wù),是尤為迫切的評估領(lǐng)域。

三是開展面板數(shù)據(jù)分析。得益于微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,面板數(shù)據(jù)分析日益運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)社會活動的估價、檢驗(yàn)和預(yù)測。以在線公共服務(wù)為例,通過在線性回歸的框架內(nèi)處理面板數(shù)據(jù),采用多元推斷的一系列工具變量,剔除偽相關(guān)變量,建立看似不相關(guān)變量的回歸模型,分析在線公共服務(wù)中的固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)和不可觀測效應(yīng)。確立不同的時間截面,選取面板,分析不同層級的在線公共服務(wù)的經(jīng)濟(jì)社會效應(yīng)。特別是,醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障以及優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育資源均等化等公共服務(wù),有必要優(yōu)先采用微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法進(jìn)行研究。

總之,電子政務(wù)研究不存在單一的、具備明顯優(yōu)勢的研究方法。不同的研究方法可能是闡釋主義的、理性主義的、經(jīng)驗(yàn)主義的、實(shí)證主義的、后實(shí)證主義的,甚至可能是后現(xiàn)代主義的。在構(gòu)建公共行政學(xué)科視域下電子政務(wù)的理論體系、處理一系列信息社會中政府治理的論題時,所有的科學(xué)方法都必須得以利用,而且彼此之間不能分離。研究方法的選擇是相互競爭的,不是相互替代的,也不存在排他性,這主要取決于所研究的問題。最為重要的是,采用不同的方法研究同一問題所產(chǎn)生的結(jié)果可能具有完全不同的價值。

參考文獻(xiàn)

[1]Jaeger P T, Thompson K M. E-Governmentaround the World: Lessons, Challenges, and Future Directions[J]. GovernmentInformation Quarterly, 2003, 20 (4): 389-394.

[2]Department of Economic and Social Affairs.UN e-Government Survey 2012: E-Government for the People[R]. United Nations,New York, 2012.

[3]Chen C M. CiteSpace II: Detecting andVisualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006,57(3): 359-377.

[4]Chen C M, Song I Y, Yuan X J, et al.The Thematic and Citation Landscape of Data and KnowledgeEngineering(1985-2007)[J]. Data and Knowledge Engineering. 2008, 67(2):234-259.

[5]Fedorowicz J, Dias M A.ADecade of Design in Digital Government Research[J].Government InformationQuarterly. 2010, 27(1): 1-8.

[6] Dunleavy P, Margetts H, Bastow S, etal. New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance[J]. Journalof Public Administration Research and Theory. 2006,16 (3): 467-494.

[7]OECD.The Economic Impact of ICT Measurement:Evidence and Implication[R]. Paris: OECD, 2004.

[8]孫宇.電子政務(wù)建設(shè)與行政管理創(chuàng)新互動關(guān)系探析.中國行政管理[J]. 2008(9): 74-78.

作者簡介:

孫宇,北京師范大學(xué)政府管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;中國信息化推進(jìn)聯(lián)盟信息化協(xié)同創(chuàng)新專業(yè)委員會特聘專家。

高敏,北京師范大學(xué)政府管理學(xué)院碩士研究生。

石永瑋,北京師范大學(xué)政府管理學(xué)院碩士。

文章來源:孫宇,高敏,石永瑋.熱點(diǎn)及變遷:十余年來中外電子政務(wù)研究的比較分析[J].電子政務(wù),2015(3).