隨著全球大數(shù)據(jù)時代的來臨和中國“互聯(lián)網(wǎng)+”國策的明朗,電子政府在推動國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步以及幫助政府履職方面作用明顯、不可替代。得益于政府的獨特地位、豐富資源和巨大權(quán)能,以及互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)大場域,電子政府的施行已然從政府及其服務(wù)和監(jiān)管對象范疇擴(kuò)展至國家政治、經(jīng)濟(jì)和社會生活的各個領(lǐng)域,凸顯出規(guī)范其言行、限制其權(quán)力以及監(jiān)控其執(zhí)行的必要性和重要性。為此,不僅需要建立和完善相關(guān)的法律、法規(guī)和政策,還需要提高電子政府自身的信用度,并加強(qiáng)政府、企事業(yè)單位和個人的信用體系建設(shè)力度,以此為“互聯(lián)網(wǎng)+各行各業(yè)”和“互聯(lián)網(wǎng)+行政”創(chuàng)設(shè)安全可靠的信用環(huán)境。有鑒于此,有必要闡述如何理解電子政府信用,以及電子政府信用構(gòu)成、信用主體模型等相關(guān)內(nèi)容。

責(zé)任編輯:admin

一、如何理解電子政府信用

電子政府的重要內(nèi)涵是政府機(jī)構(gòu)全面應(yīng)用信息技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)等信息服務(wù)設(shè)施,在進(jìn)行組織變革和內(nèi)外部關(guān)系轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)上,將其信息和管理服務(wù)職能移到網(wǎng)絡(luò)中去運行。[1]由此概念出發(fā),電子政府信用的涵義既可從不同方面來理解,又可從多種層面來解讀。

首先,可以從技術(shù)、組織、關(guān)系等方面來理解電子政府信用,即把電子政府信用理解為以下多方面信用的集合,如信息技術(shù)及其產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)及其他信息基礎(chǔ)設(shè)施的信用,政府的信用及其內(nèi)外部關(guān)系的信用等。其中,信息技術(shù)及其產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)及其他信息基礎(chǔ)設(shè)施的信用,包括計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、云計算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、條形碼技術(shù)、防火墻技術(shù)等各類技術(shù)的信用,計算機(jī)、服務(wù)器、通信站、家庭基站等硬件產(chǎn)品的信用,操作系統(tǒng)、底層支持系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的信用,信息網(wǎng)絡(luò)、鏈路及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的信用,還有信息交換平臺、信息數(shù)據(jù)中心等服務(wù)設(shè)施的信用等。政府的信用涉及其提供信息和履行管理服務(wù)職能的信用。政府內(nèi)外部關(guān)系的信用涉及在電子政府中工作的、與電子政府打交道的和享受電子政府服務(wù)的各類組織及個人的信用。

其次,可以從倫理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、人機(jī)工程學(xué)等層面來解讀電子政府信用。在倫理層面,電子政府信用要求政府及其部門在其內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上“誠實無妄、信守諾言、言行一致”[2]地履行職責(zé),涉及道德、職業(yè)精神、工作態(tài)度、工作能力等,是政府處理內(nèi)外部關(guān)系的一種道德規(guī)范和踐約行為。在經(jīng)濟(jì)層面,電子政府信用是指政府在履行職責(zé)過程中守信踐諾,在提供社會管理和公共服務(wù)過程中與社會公眾之間建立起信賴關(guān)系,以更低成本、更高質(zhì)量和績效令公眾滿意。在法律層面,電子政府信用有兩層含義,一是指在電子政府中工作的、與電子政府打交道的和享受電子政府服務(wù)的各當(dāng)事人之間的一種關(guān)系,二是指各當(dāng)事人按照“契約”規(guī)定享有的權(quán)利和肩負(fù)的義務(wù)。民法之所以要將誠實守信這一道德規(guī)范作為法律的基本原則,其根本原因在于:一方面,它是最基本的商業(yè)道德;另一方面,它也是交易當(dāng)事人為維持彼此之間的信用關(guān)系而完全可以做得到的商業(yè)道德。[3]因此,電子政府信用應(yīng)要求電子政府持有誠信、善意、不欺詐的主觀態(tài)度,沒有偽裝的客觀事實,尊重他人應(yīng)受保護(hù)的利益。電子政府信用是社會公眾對電子政府實施誠信行為的一種反饋或評價。在人機(jī)工程層面,電子政府信用包括技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施的信用,電子政府系統(tǒng)的信用(包括平臺、系統(tǒng)、信息的信用),以及政府本身的信用。

上述信用關(guān)系的承載者和信用活動的行為者遍及政府、其他公共組織、社會組織和私人組織。由于這些組織都是相對獨立的經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系的主體,承擔(dān)著各自相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù),在市場經(jīng)濟(jì)條件下具有追求利益的“經(jīng)濟(jì)人”的一般屬性和基本特征,而“失信行為的泛濫必定表明現(xiàn)有的制度存在缺陷,從而使經(jīng)濟(jì)人發(fā)現(xiàn)選擇機(jī)會主義的失信行為有利可圖”[4]??梢姡娮诱庞弥猩婕暗谋姸嘈畔⑿袨橹黧w相互作用形成的信用關(guān)系必然使電子政府信用受累于目前缺乏制度建設(shè)和規(guī)則約束的政府信用、企業(yè)信用和個人信用。尤其是在電子政府必須依靠信息技術(shù)及其產(chǎn)品,依賴網(wǎng)絡(luò)及其他信息基礎(chǔ)設(shè)施的情況下,中國在信息技術(shù)及其核心產(chǎn)品方面嚴(yán)重依賴國外的現(xiàn)實境況無疑令電子政府信用保障形勢嚴(yán)峻。

二、電子政府信用的構(gòu)成要素和模型

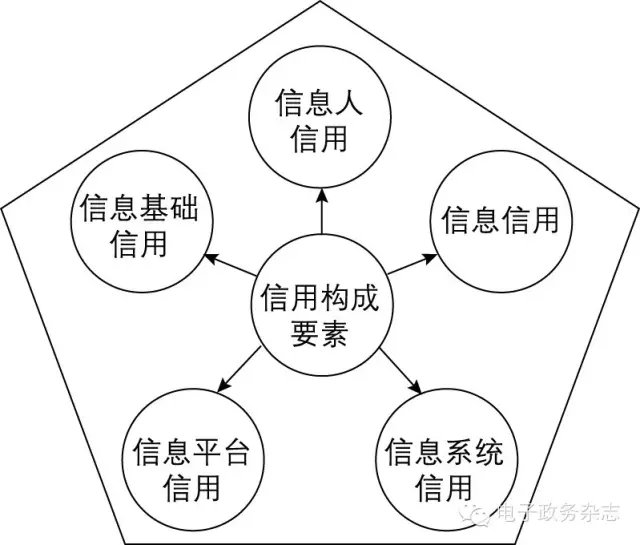

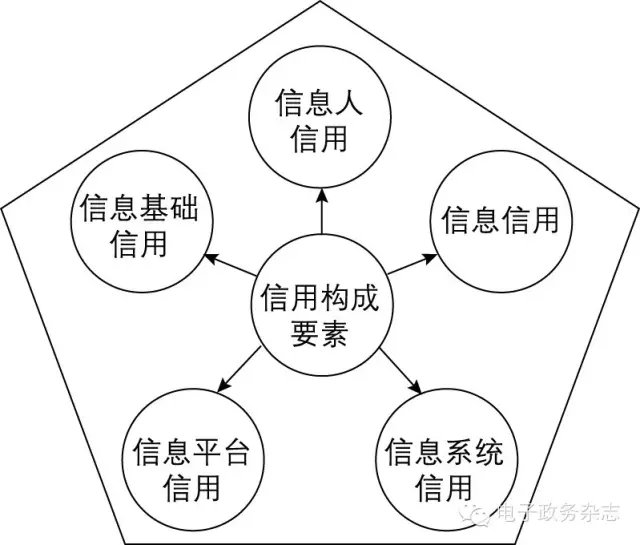

考慮電子政府信用的量化和可操作,遵從集合的確定性、互異性、無序性原則,可以基于信息的觀點將電子政府信用集合中的元素歸類為信息基礎(chǔ)信用(包括網(wǎng)絡(luò)及其他硬件信息服務(wù)設(shè)施的信用、組織變革的信用)、信息平臺信用(包括軟件信息服務(wù)設(shè)施的信用)、信息系統(tǒng)信用(包括政府在網(wǎng)絡(luò)中履行管制、管理和服務(wù)職能的信用)、信息信用、信息人信用(包括政府內(nèi)外部關(guān)系的信用),可將它們作為電子政府信用構(gòu)成模型的基本要素(參見圖1)。當(dāng)然,也可以基于技術(shù)和管理參數(shù)將電子政府信用構(gòu)成要素歸類為技術(shù)性要素和管理性要素。其中,技術(shù)性要素包括信息基礎(chǔ)信用中的硬件環(huán)境基礎(chǔ)信用、信息平臺信用和信息系統(tǒng)信用;而管理性要素涵蓋信息基礎(chǔ)信用中的政府行政生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)信用、信息信用和信息人信用。

圖1 電子政府信用構(gòu)成模型

?。ㄒ唬┬畔⒒A(chǔ)信用

信息基礎(chǔ)反映的是電子政府的硬件環(huán)境和政府行政生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ),其信用包括信息基礎(chǔ)設(shè)施的信用和組織變革的信用。其中,信息基礎(chǔ)設(shè)施包括網(wǎng)絡(luò)、鏈路、操作系統(tǒng)、底層支持系統(tǒng)以及其他信息服務(wù)設(shè)施,其信用包括網(wǎng)絡(luò)的信用、鏈路的信用、操作系統(tǒng)的信用、底層支持系統(tǒng)的信用及其他信息服務(wù)設(shè)施的信用等支撐性硬件基礎(chǔ)設(shè)施的信用,也牽涉到網(wǎng)絡(luò)運營商、通信企業(yè)和服務(wù)提供商的信用;而組織變革的信用則包括與電子政府的構(gòu)建相適應(yīng)的政府職能轉(zhuǎn)變、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理方式創(chuàng)新、行政體制改革等支持性軟環(huán)境的信用,其關(guān)鍵性構(gòu)成要素可以概括為:網(wǎng)絡(luò)化的組織結(jié)構(gòu)和分散化的權(quán)力結(jié)構(gòu)、協(xié)作參與式的組織管理和決策方式、公民導(dǎo)向的政務(wù)流程再造、目標(biāo)管理和過程控制相結(jié)合的績效管理和崇尚服務(wù)精神的行政價值取向。[5]

(二)信息平臺信用

信息平臺依靠信息基礎(chǔ)建設(shè),是信息系統(tǒng)和信息的載體,也是信息人操作的工具和對象。狹義的信息平臺僅包括網(wǎng)絡(luò)平臺、存儲平臺和應(yīng)用平臺,而廣義的信息平臺還包括硬件設(shè)備、程序系統(tǒng)和人。所以,信息平臺信用可涵蓋信息平臺狹義范疇中各要素的信用,也可涵蓋信息平臺廣義范疇中各要素的信用。此外,基于以下考慮,信息平臺信用的外延還有擴(kuò)展的必要:其一,電子政府構(gòu)建旨在建設(shè)開放統(tǒng)一的信息平臺,這就必然要求各級政府及其部門進(jìn)行跨地區(qū)、跨層級、跨部門合作,共建共享,互聯(lián)互通,業(yè)務(wù)協(xié)同。如此,信息平臺信用就必然涉及參與其中的各級政府及其部門的信用,其中任何一方的信用缺失和行為失范都會影響到整體信用,需要建立工作標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)則來約束。因此,平臺的工作標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)則以及整合在平臺上的各級政府及其部門的信用也將成為信息平臺信用的構(gòu)成要素。其二,統(tǒng)一的信息平臺需要以資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同作支撐,由此可見,各級政府部門所提供資源的信用,以及業(yè)務(wù)協(xié)同中各部門的信用,連同辦事流程的信用也應(yīng)成為信息平臺信用的構(gòu)成要素。其三,信息平臺依靠IT企業(yè)建設(shè)和運維,也需要政府內(nèi)部事業(yè)編制的技術(shù)部門支持,因而企業(yè)和技術(shù)部門的信用將直接影響信息平臺的質(zhì)量和績效。

?。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)信用

信息系統(tǒng)信用主要指其功能的信用,該功能是政府管理和服務(wù)職能的電子化呈現(xiàn)形式,通常需要人機(jī)配合來完成。從信息系統(tǒng)建設(shè)主體來看,雖然中國的電子政府信息系統(tǒng)大多是由政府及其部門主導(dǎo)建設(shè)的,但建設(shè)主體卻不僅指政府,還包括IT企業(yè),而且信息系統(tǒng)的運維也大多依靠政府內(nèi)部的技術(shù)部門或IT企業(yè),因此信息系統(tǒng)信用必定牽涉到政府信用和企事業(yè)單位信用。從信息系統(tǒng)安全需求考慮,信息系統(tǒng)運作需要信息系統(tǒng)自身具備良好的質(zhì)量,還要防病毒、防黑客攻擊、保護(hù)數(shù)據(jù)、保障重要資源,故信息系統(tǒng)信用當(dāng)然還要包括各種安全產(chǎn)品的信用。從信息系統(tǒng)組成部分來看,信息系統(tǒng)包括從應(yīng)用接入架構(gòu)到數(shù)據(jù)接口模型,到交換中心處理流程,再到數(shù)據(jù)傳輸?shù)拳h(huán)節(jié),每一環(huán)節(jié)都需要統(tǒng)一規(guī)劃和設(shè)計,需要制定有關(guān)數(shù)據(jù)的類型、標(biāo)準(zhǔn)、格式、框架的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信用標(biāo)準(zhǔn),這些都可作為信息系統(tǒng)的信用要素。

?。ㄋ模┬畔⑿庞?/strong>

信息是信息系統(tǒng)和信息人處理的對象,它可以按安全等級分類,也可按用戶權(quán)限分類,還可以按使用用途分類。《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定了政府信息公開的范圍,如行政機(jī)關(guān)對符合哪些基本要求之一的信息應(yīng)當(dāng)主動公開,縣級以上各級人民政府及其部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)確定主動公開的政府信息的具體內(nèi)容并應(yīng)重點公開的政府信息,設(shè)區(qū)的市級人民政府、縣級人民政府及其部門重點公開的政府信息,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府在其職責(zé)范圍內(nèi)確定主動公開的政府信息的具體內(nèi)容并應(yīng)重點公開的政府信息,以及公民、法人或者其他組織還可以根據(jù)自身生產(chǎn)、生活、科研等特殊需要向國務(wù)院部門、地方各級人民政府及縣級以上地方人民政府部門申請獲取相關(guān)政府信息等。一般而言,對政府信息的基本要求是保證其權(quán)威性、準(zhǔn)確性、及時性、全面性、可靠性,還有應(yīng)公開的必須公開,這些都是構(gòu)成電子政府信息信用的基本要素。此外,政府廣泛收集社情民意以及與社會公眾互動獲得的信息如何存儲、處理、公開并使用,也牽涉到政府公信力以及公眾對政府的滿意度問題,也應(yīng)納入信息信用范疇。

?。ㄎ澹┬畔⑷诵庞?/strong>

從信息的角度看,所有在電子政府中工作的人、與電子政府打交道的人以及享受電子政府服務(wù)的人都可稱為信息人。在打造電子政府信用的問題上,信息人無疑是建立電子政府信用的重要力量,而如其失信,當(dāng)然也會構(gòu)成影響電子政府信用的掣肘因素。根據(jù)以往經(jīng)驗,信息人失信案例并不鮮見,因信息人流動而導(dǎo)致機(jī)密信息泄露的情況也屢次發(fā)生,著名的英特爾公司的處理器8080案例就是例證。為此,科學(xué)理解信息人信用要素并為其建立統(tǒng)一的信用檔案是保障電子政府信用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此外,還應(yīng)對每次執(zhí)行過的信息處理任務(wù)進(jìn)行信息風(fēng)險評估和分類,承擔(dān)較高風(fēng)險的信息人則需進(jìn)入更安全、更嚴(yán)密的防范狀態(tài)中;還要合理合法地運用技術(shù)手段采集各方信息,要處理好信息公開和公民隱私權(quán)的關(guān)系,這牽扯到信息人信用,也牽涉到信息信用。

在大數(shù)據(jù)時代,政府可以獲取大量有關(guān)自身、其他政府及其部門、企業(yè)和社會公眾的信用狀況記錄,但這些記錄并不一定是客觀的,還混雜有主觀的成分,需要政府在進(jìn)行管理和決策的過程中深入挖掘、辨識和使用。如何確定數(shù)據(jù)信用以及保證據(jù)此做出的管理和決策公平公正是政府的職責(zé)所在,但取決于政府的能力。政府不得不依靠其他組織,與企業(yè)和社會公眾建立良好的合作關(guān)系,表1中顯示了電子政府信用關(guān)系的各個承載者。其中,社會公眾雖不是信息基礎(chǔ)、信息平臺、信息系統(tǒng)的直接建設(shè)者和運維者,卻因廣泛滲透與頻繁使用信息基礎(chǔ)、信息平臺和信息系統(tǒng),而成為其不可或缺的信用主體。

表1 電子政府信用要素的信用主體模型

通過對電子政府信用內(nèi)涵的多方面、多層面闡釋,以及對電子政府信用的構(gòu)成要素的概要分析,在一定程度上解決了以往電子政府信用概念模糊和難量化的問題。而對電子政府信用構(gòu)成及其信用主體模型的研究,則為電子政府信用體系構(gòu)建提供了一種新的研究思路和技術(shù)路線,希望本研究能助力電子政府自身良性秩序的建立,為推動政府信用建設(shè)和推進(jìn)全社會信用體系建設(shè)以及營造和諧、誠信的網(wǎng)絡(luò)秩序和社會環(huán)境作出貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn):

[1]張銳昕. 電子政府內(nèi)涵的演進(jìn)及其界定[J].社會科學(xué)輯刊,2011(5).

[2]焦國成. 關(guān)于誠信的倫理學(xué)思考[J].中國人民大學(xué)學(xué)報,2002(5).

[3]王利明. 關(guān)于誠信的法學(xué)思考[J].中國人民大學(xué)學(xué)報,2002(5).

[4]楊瑞龍. 關(guān)于誠信的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)思考[J].中國人民大學(xué)學(xué)報,2002(5).

[5]張銳昕,楊國棟. 電子政府構(gòu)建的政府基礎(chǔ):涵義、特征和構(gòu)成[J].山東大學(xué)學(xué)報:哲學(xué)社會科學(xué)版,2011(5).

作者簡介:

張銳昕(1965—),女,博士,吉林大學(xué)行政學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,公共管理實驗中心主任,電子政務(wù)研究所所長,研究方向:電子政府、績效管理、公共服務(wù)、政府改革。

張貝爾(1982—),女,吉林大學(xué)行政學(xué)院在職博士研究生,吉林工商學(xué)院旅游學(xué)院講師,研究方向:電子政務(wù)、行政管理。